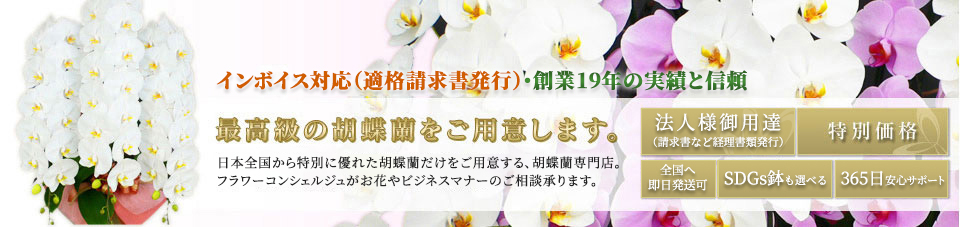

第92回:カキツバタ~教科書で出会った“やんごとなき”花 2025.05.1 庭、公園、道端、山道…。花との出会いの場は色々とあります。カキツバタ(杜若、燕子花)の場合は少し違って、中学・高校の教科書でした。 「カキツバタという花のあることを知ったのは何時だったかな?」と思い起こすと、随分と昔の中学生の頃に遡りました。美術の教科書に尾形光琳(1568~1716)の「燕子花図屏風(かきつばたずびょうぶ)」=写真=が載っていました。国宝に指定された、日本絵画の代表作の一つです。金地の屏風にカキツバタの濃い緑の葉と深い紫の花が鮮烈に描かれた絵は、まだ鑑賞の素養のない中学生にとってもインパクトがありました。 高校の古文の授業で習った『伊勢物語』には、在原業平が謳ったとされる有名な和歌が載っていました。 和歌の各句の頭の5文字を続けて読むと「かきつはた」になります。平安時代は濁点の表記がなく、「ば」と「は」は同じ文字と解釈されるので、「かきつばた」と読み取れます。 アヤメ科アヤメ属のカキツバタは湿地や水辺に生育する多年草です。5、6月頃に高さ30~80cmの花茎の先端に青紫の花びらが垂れた形の花をつけます。万葉の時代から詩歌で謳われ、日本人が慣れ親しんだ花でした。 希少な花とあって、実際に見る機会はなかなかありませんでした。花の名前を知ってから相当の年月が経ってから、奈良・法華寺の庭園でやっと“実物”と出会い、「これが、あのカキツバタか」と食い入るように見つめました。群生する細長い緑の葉の間からそっと顔をのぞかせるカキツバタは、まさに抱いていたイメージ通りの“やんごとなき”花でした。後にも先にも“実物”と出会ったのは、この時一度だけです。 花の名前は、昔は花の汁を布に擦り付けて染めたことから、「かきつけ花」が転じて「かきつばた」になったと言われています。漢字表記は二つあり、「燕子花」は燕の子が羽を広げて飛んでいる姿が花に似ていることから充てられたという説があります。 数年前のことです。スーパーで買い物をして清算する折、ふと見たレジ係の女性の名札に「杜若」と書かれていました。思わず「いいお名前ですね」と言うと、女性は「よく言われます」とでもいった感じで微笑まれました。 元読売新聞大阪本社編集委員。社会部記者、ドイツなどの海外特派員、読売テレビ「読売新聞ニュース」解説者、新聞を教育に活用するNIE(Newspaper

in Education)学会理事などを歴任、武庫川女子大学広報室長、立命館大学講師などを勤めました。プレミアムフラワーの花コラム

インパクトのある光琳の屏風絵

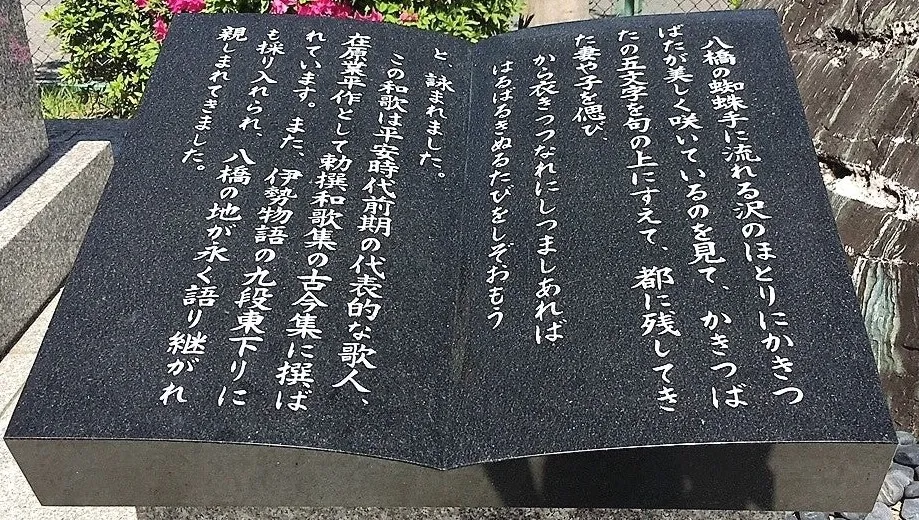

※写真は「燕子花図屏風」右隻(根津美術館蔵)唐衣着つつなれにし……

《唐衣(からごろも)着(き)つつなれにしつましあればはるばる来ぬる旅(たび)をしぞ思ふ》

(はるばると旅に出てきたが、都には長年連れ添った最愛の妻を残してきた。咲き競っているカキツバタを見るにつけて、妻が恋しく思われる)

※写真は伊勢物語の舞台になった愛知県知立市の「八橋かきつばた園」の歌碑

やんごとなき花

詩や文章に別の言葉を折り込む「折句(おりく)」という技法が施されています。古文は苦手な科目でしたが、技法の面白さもあって、この歌は印象に残りました。光琳の絵と重なって、平安貴族が好んだ“やんごとなき”花というイメージが植えつけられました。開発で絶滅危惧種に

しかし、都市開発や除草剤の使用などで次第に少なくなり、今では多くの自治体が絶滅危惧種に指定しています。法華寺で一度限りの出会い

※写真は法華寺のカキツバタ(「なら旅ネット」から転載)燕子花と杜若

もう一つの漢字「杜若」は、ヤブミョウガを意味する中国の言葉に由来します。どこかで意味が取り違えられて、カキツバタの当て字になったようですが、「若い杜(もり)」と書く「杜若」もなかなか味のある表記です。希少な名字との出会い

後で調べると、杜若の名字はカキツバタが生育していた宮崎県西臼杵郡や京都市が発祥です。その数は全国でわずか100人ほど。名字の数のランキングは、なんと31,170番目でした。花と同様に極めて希少なお名前と出会ったことになります。◇

※参考図書

「奈良四季の花めぐり」(文:道浦母都子、発行所:淡交社)

「みんなの趣味の園芸」(NHK出版)

※参考サイト

「万葉集遊楽 その百十(かきつばた)」

「manapedia」

「名字由来ネット」

「奈良県観光公式ネット『なら旅ネット』」

◆ バックナンバー

コラムライターのご紹介

福田徹(ふくだ とおる)

花の紀行文を手掛けたのをきっかけに花への興味が沸き、花の名所を訪れたり、写真を撮ったりするのが趣味になりました。月ごとに旬の花を取り上げ、花にまつわる話、心安らぐ花の写真などをお届けします。